Von Vector³ in die Umsetzung: Puzzle Transformation in Aktion

Was haben der Berliner Flughafen und Transformationsprojekte gemeinsam?

Auf dem Papier ein Meisterstück. In der Umsetzung jahrelanges Chaos.

- unklar formulierte Vision

- Meinungsverschiedenheiten auf Führungsebene

- zu groß dimensionierte Projekte

- fehlende Zusammenarbeit zwischen Teams

- Abstimmungsschwierigkeiten in Teams

- mangelnde Berücksichtigung von Abhängigkeiten und Risiken

- zu detallierte Planung von Beginn an

Puzzle Transformation funktioniert anders:

- die übergeordnete Vision wird im Vector³-Workshop erarbeitet

- unterschiedliche Meinungen fließen in eine gemeinsame Ausrichtung zusammen

- aus der Gesamtheit kleinerer Projekte entsteht das Gesamtbild

- regelmäßige Feedback-Loops sorgen für Abstimmung zwischen Teams

- Team-Chartas regeln Klarheit über Rollen, Ziele und Erfolgskriterien

- Abhängigkeiten und Risiken werden von Beginn an berücksichtigt

- aus einem groben Plan entwickeln sich mehrere detaillierte Projektpläne

Vector³ bildet das Fundament und Puzzle Transformation liefert das Betriebssystem für erfolgreiche Change- und Transformationsprozesse.

Von der Vision in die Umsetzung

Das Ziel von Vector³ ist die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses für die Organisation und den Veränderungsprozess.

Ist das Verständnis unterschiedlich, kommt es zu Verwirrung und Unsicherheit, was letztendlich in Chaos endet.

Die Vision des jeweiligen Teilsystems spielt dabei eine tragende , oft unterschätzte, Rolle.

- Sie gibt Richtung vor, ohne einzuengen.

- Erklärt, warum es wichtig ist.

- Fungiert als Bindeglied zwischen Mission, Zielen und Strategie.

- Vermittelt ein Bild der erwünschten Zukunft.

Im Modul VectorBlueprint werden Maßnahmen, die notwendig sind, um den Zielzustand (Vision) zu erreichen bewusst nicht im Detail ausgearbeitet, sondern auf die wesentlichen Kriterien reduziert:

- Zielsetzung

- Verantwortlichkeiten

- Ressourcen

- Erfolgskriterien

- Zeitplan

Dadurch gibt der Master-Regelkreis (strategisch) Richtung vor, ohne einzuengen.

Master-Regelkreis: Steuerung ohne Mikromanagement

Die Hauptaufgabe von Führung ist das Schaffen von Rahmenbedingungen, damit Teams erfolgreich sein können.

Die häufigsten Ursachen, die Teams blockieren und Führungskräfte überlasten, sind:

- unklare Ziele und Erwartungshaltung

- unklare Rollen und Verantwortlichkeiten

- unklare Schnittstellen und Abhängigkeiten

- mangelnde oder übermäßige Kommunikation

- fehlendes Vertrauen

Quelle: https://www.i4cp.com/meetings/i4cp-s-2024-next-practices-weekly-july-11-2024

„Vertrauen reduziert Komplexität.“ Niklas Luhmann

Hier setzt der Master-Regelkreis an. Er schafft Klarheit über Ziel, Richtung und Rahmenbedingungen, ohne sich in operativen Details zu verlieren. Er gibt Orientierung, reduziert Unsicherheit und schafft die Voraussetzungen, damit Teams selbstorganisiert arbeiten können (Anm. Selbstorganisation bedeutet nicht, dass Führung fehlt).

Auf diese Weise werden Change- und Transformationsprozesse gesteuert, ohne ins Mikromanagement abzurutschen. Dies ist ein direktes Ergebnis bewusster Organisationsgestaltung, der vielleicht am meisten unterschätzten Aufgabe von Führung.

Gekennzeichnet durch Vertrauen und klare Leitplangen wird Teams die Verantwortung für die operative Umsetzung übertragen.

Sub-Regelkreise: Umsetzung in kleinen Schritten

Die detaillierte Ausarbeitung und Umsetzung von Projekten erfolgt durch interdisziplinäre (crossfunktionale) Teams.

In Veränderungsprozessen besteht die Gefahr, dass zu viele Projekte gleichzeitig in Angriff genommen werden, was wiederum zu Multitasking, dem Produktivitätskiller Nummer 1, führt.

Die übergeordnete Vision wird mit Vector³ entwickelt, woraus aus verschiedenen Perspektiven ein einheitliches Gesamtbild entsteht. Dieses Gesamtbild dient den Sub-Regelkreisen als Orientierungspunkt.

Teams kümmern sich basierend auf dem Gesamtbild um die detaillierte Ausarbeitung der jeweiligen Projekte, wodurch gemeinsame Ausrichtung (Kohäsion) sichergestellt wird.

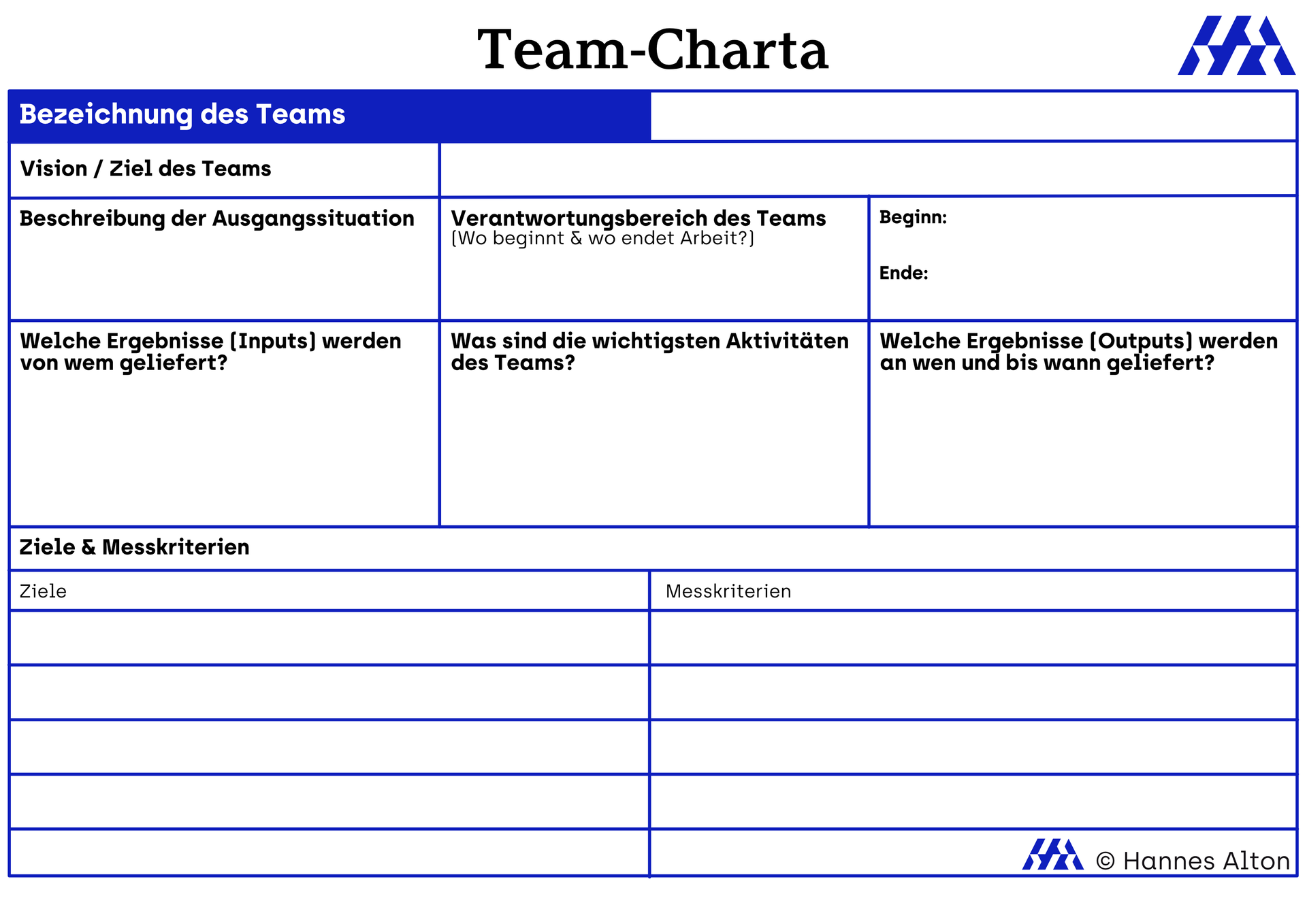

Die Mitglieder der jeweiligen Sub-Regelkreise arbeiten mit einer Team-Charta. Darin werden alle notwendigen Informationen wie:

- Vision (Zielsetzung)

- Ausgangssituation

- Verantwortungsbereich

- Rollen & Verantwortlichkeiten der Teammitglieder und

- Erfolgskriterien festgehalten.

Dieses Tool erfüllt zwei zentrale Funktionen:

- Als Führungs- und Feedbackinstrument, das sicherstellt, dass der Auftrag von allen Teammitgliedern verstanden wurde.

- Als Orientierungspunkt für das gesamte Team, welches Ziel verfolgt und welche Ergebnisse erwartet werden.

Die Team-Charta dient zudem als Kommunikationsinstrument für den Informationsaustausch zwischen den Sub-Regelkreisen bei mehreren, parallel laufenden Projekten. Dadurch wird Doppelarbeit, Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorgebeugt.

Der regelmäßige Austausch zwischen Master- und Sub-Regelkreis folgt der Logik von Puzzle Transformation durch Feedback-Loops, wodurch jederzeit Anpassungen vorgenommen werden können.

Aus der Summe kleiner Schritte entsteht das Gesamtbild, ohne Überlastung der Führungskräfte, der Mitarbeiter oder der Organisation.

Mitarbeiter werden zu Co-Architekten

Co-Kreation basiert auf dem Prinzip, dass Mitarbeiter zu Co-Architekten der Veränderung werden.

Veränderungsinitiativen scheitern unter anderem, wenn:

- Mitarbeiter den Sinn und Zweck der Veränderung nicht verstehen,

- über die Köpfe der Mitarbeitenden entschieden wird,

- und Menschen Lösungen aufgezwungen werden, die sie nicht mittragen.

Aus diesen Gründen scheitern viele Veränderungsinitiativen.

Damit das nicht geschieht, baut Puzzle Transformation auf Regelkreisen auf. Der Master-Regelkreis (strategisch) gibt Orientierung und die Umsetzung erfolgt in den Sub-Regelkreisen.

Dadurch wird sichergestellt, dass:

- Mitarbeiter den Sinn und Zweck der Veränderung verstehen,

- Teams sich mit der Identifikation der besten Lösungen auseinandersetzen,

- Teams Lösungen entwickeln, die realistisch umsetzbar sind, von ihnen mitgetragen werden und in der Praxis funktionieren.

„Menschen akzetieren das, was sie erschaffen. Wenn Menschen Mitgestalter sind, werden sie Teil der Geschichte.“ Alan Moore

Der Unterschied zwischen Partizipation & Co-Kreation

Der Unterschied zwischen Partizipation und Co_kreation liegt in der Tiefe und Qualität der Beteiligung.

Partizipation bedeutet Menschen oder Stakeholder in Entscheidungs- oder Gestaltungsprozesse einzubeziehen. Sie dient dazu, Meinungen, Informationen oder Akzeptanz einzuholen.

Co-Kreation ist dem gegenüber ein wertebasierter, gleichberechtigter Schaffensprozess, bei dem verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Disziplinen, Kulturen oder Organisationsebenen gemeinsam kreativ und ergebnisoffen etwas Neues erschaffen. Die Verantwortung und Ressourcen werden geteilt, und es entsteht ein kollektiver, kreativer Flow.

| Partizipation | Co-Kreation | |

|---|---|---|

| Grad der Beteiligung | Einbezug, meist mit Führung | Gleichwertige, kreative Zusammenarbeit |

| Art der Verantwortung | Oft bei Leitung / Organisation | Geteilte Verantwortung & Ressourcen |

| Ziel | Meinungen einholen, Akzeptanz fördern | Gemeinsames Schaffen neuer, innovativer Lösungen |

| Einfluss auf Ergebnis | Begrenzter Einfluss auf Ergebnis | Ergebnisoffen, gemeinsames Forschen & Tüfteln |

In Veränderungsprozessen auf Co-Kreation zurückzugreifen bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:

- Mitarbeiter kennen die Herausforderungen aus erster Hand.

- Sie sind mit der Ausgangssituation täglich konfrontiert und dadurch hoch motiviert, die aktuelle Situation zu verbessern.

- Sie fungieren als Multiplikator der Veränderungsinitiative, wodurch Arbeitskollegen darüber im Bild sind, woran aktuell gearbeitet wird (Transparenz).

- Im Gegensatz zu Partizipation wird Teams die Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung möglicher Lösungen übertragen (Co-Kreation).

- Durch die Nähe zur Herausforderung, wissen sie, welche Maßnahmen realistisch umsetzbar sind.

„Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen ... das ist Kreativität.“ Charles Mingus

In Kombination mit klaren Vorgaben durch den Master-Regelkreis, werden z.B. durch Designkriterien, bewusst Einschränkungen formuliert.

Bewusste Einschränkungen sind Merkmale jedes Designprojekts. Dadurch werden die Designer (= Mitglieder des Sub-Regelkreises) zur Entwicklung innovativer, funktionaler und oftmals erstaunlich einfacher Lösungen motiviert.

Fazit und Ausblick

Puzzle Transformation funktioniert mit einem Master-Regelkreis und einem oder mehreren Sub-Regelkreisen. Der Master-Regelkreis sorgt für Stabilität und Orientierung. Der Sub-Regelkreis ist verantwortlich für die detaillierte Ausarbeitung und Umsetzung der Veränderungsprojekte.

Durch Dezentralisierung der Umsetzung wird die Führungsebene entlastet und Mitarbeiter werden zu Co-Architekten. Dadurch entstehen Lösungen, die zu den Anforderungen und Bedürfnissen der Organisation passen und von den Mitarbeitern mitgetragen werden.

Sie möchten in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Bereich einen Veränderungsprozess starten?

Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Puzzle Transformation baut auf Regelkreisen und Feedback-Loops auf. Im kommenden Beitrag erfahren Sie, wie Feedback-Mechanismen zur Entwicklung einer lernenden Organisation beitragen.